Diese virtuelle Ausstellung lädt dazu ein, die Vielfalt des Imperiums, die Blickachsen der Inszenierungen und die Selbstwahrnehmungen des Zarenreiches in Zeiten eines rasanten Wandels anhand von ausgewählten Themenfeldern neu und anders zu entdecken. Sie entstand in einem Hauptseminar im Historischen Seminar der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Rahmen des Projekts „ModeLL-M“ im Sommersemester 2023 (finanziell gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre) und nutzt die durch die Library of Congress digitalisierte Sammlung der Fotografien Sergej Prokudin-Gorskijs.

Ein komponiertes Ensemble

Die Fotografie zeigt ein von Sergej Prokudin-Gorskij komponiertes Ensemble von Menschen des Russländischen Reiches um eine vielbesuchte Mineralquelle in Tsagvery in der Region Bordschomi im heutigen Georgien. Russische Familien sitzen an der Quelle. Ein weißgekleideter Mann steht an der Quelle; es ist vielleicht der Fotograf selbst, der sich gelegentlich selbst mitinszenierte. Auf der Steineinfassung der Quelle ist eine georgische Familie gruppiert. Eine Frau hat sich – vielleicht wegen der langen Belichtungszeit – von der Kamera abgewandt. Im Hintergrund ist ein Eselführer mit seinem Tier zu sehen. Die trittsicheren Esel transportierten Gepäck und Gäste gleichermaßen. Die einheimische Bevölkerung rahmt die russischen Gäste in der Sommerfrische, es ist ein imperialer Blick, den der Fotograf hier eröffnet. Die Mineralquellen in der Region Bordschomi waren populär: Graffiti auf der Steineinfassung der Quelle zeugen von den Besuchern, die sich verewigt hatten. Mitglieder der kaiserlichen Familie selbst investierten in den Export des leicht schwefelig schmeckenden Mineralwassers dieser Kaukasusregion seit 1906 ins gesamte Imperium. Es handelte sich um ein Modegetränk, dem Heilkräfte nachgesagt wurden. Eliten des Imperiums nahmen daher für einen Besuch in der Sommerfrische daher auch die durchaus beschwerliche Reise von Tiflis nach Tsagvery auf sich.

Menschen um eine Mineralquelle bei Tsagvery

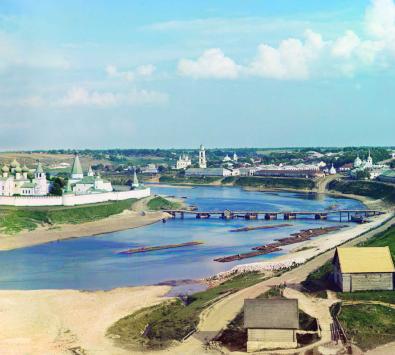

Das Zarenreich oder auch das Russländische Imperium (wie es sich selbst bezeichnete) war um 1900 das größte Kontinentalreich der Welt. Mit einer Erstreckung von der Ostsee bis zum Pazifik, von den Meeren des hohen Nordens bis zum Schwarzen und zum Kaspischen Meer umfasste es große Teile der eurasischen Landmasse. In seinen Grenzen lebten etwa 125 Millionen Menschen. Größe ging einher mit einer geringen Siedlungsdichte, die sich zudem auf das europäische Russland konzentrierte. An der Spitze des Reiches stand Nikolaus II. (reg. 1894-1917), der in der Tradition derer, die vor ihm regiert hatten, für sich in Anspruch nahm, alleine zu herrschen: Das Prinzip der Selbstherrschaft, der Autokratie, war für ihn so wie für alle Herrscherinnen und Herrscher der Dynastie der Romanows leitend. Als die Herrscherfamilie und das Reich 1913 das dreihundertjährige Thronjubiläum begingen, sollte damit das unsichtbare Band zwischen Herrscher und Volk beschworen werden. Dieses allerdings war an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert lange zerrissen.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts erstarkte die Opposition gegen das Regime der Zaren. Liberale und revolutionärere Gegner des Regimes forderten einen grundlegenden Wandel des Herrschaftssystems, Bauern und Arbeiter verlangten nach grundlegenden Antworten auf die sozialen Fragen der Zeit: Landmangel im europäischen Russland, Verarmung in den schnell wachsenden russischen Städten. Die große Hungersnot und ihre gescheiterte Bekämpfung 1891 waren ein sichtbares Zeichen für das Versagen des autokratischen Staates, der ohne Beteiligung seiner Untertanen durch Selbstverwaltung der Krise nicht Herr wurde. Zwar erlebten die Zeitgenossen durch saisonweise und später ganzjährige Migration bäuerlicher Bevölkerung in Fabrikorte und Städte eine insgesamt rasante Industrialisierung im Imperium und hohe Wachstumsraten bei der Produktion von Stahl und Textilien. Sie bewunderten den Glanz der Metropolen der Moderne St. Petersburg und Moskau, die Avantgarde in Kultur, Architektur und Wissenschaft. Aber das Reich hatte riesige Modernisierungsdefizite: Über 80% der Bevölkerung lebten immer schlechter von einer Landwirtschaft, die im europäischen Russland auf immer kleinerer Fläche pro Kopf bei wachsender Bevölkerung auskommen musste. Von der Industrialisierung und dem vor allem durch Auslandskredite staatsfinanzierten, zügigen Ausbau der Infrastruktur profitierte die Gesellschaft regional und in ihrer sozialen Schichtung ungleich.

Zar Nikolaus und seine Regierung wollten diesen Problemen idyllisierende Bilder eines Imperiums entgegenstellen, das in naturräumlichen Weiten weitgehend intakt und in der Lage sei, mit den Herausforderungen der Moderne umzugehen. Die Fotografien von Sergej M. Prokudin-Gorskij (1863-1944) sollten dies in ihrer technischen Brillanz und ihrer Motivauswahl zeigen. Nikolaus verfolgte wie schon sein Vater Alexander III. eine Politik des russischen Nationalismus, der für das Vielvölkerreich mit seinen zahlreichen Ethnien und Religionen Sprengkraft in sich barg. Wie sollte dieser Nationalismus, der in der russischen Bevölkerung verfing, bei Polen, Finnen, Kasachen, Ukrainern oder Burjaten Akzeptanz finden? Loyalität zur Dynastie reichte nicht mehr aus. Andere Nationen im Zarenreich begannen, ihre eigenen Nationsbildungsprojekte als Gegenentwürfe zu entwickeln. Hiervon zeigten die Fotografien Prokudin-Gorskijs nichts. Die aus unterschiedlichen Ethnien des Zarenreiches, vor allem in ländlich strukturierten, kolonialen Peripherien fotografierten Menschen wurden immer als stolze Untertanen gezeigt, die jeweils an ihrem Platz und mit ihrer Aufgabe zum Bestand des Imperiums beitrugen.

Tatsächlich hatte das Reich in dem Moment, in dem Prokudin-Gorskij seine fotografische Arbeit verstärkte, schon den Punkt erreicht, an dem die Brüchigkeit seiner Fundamente spürbar geworden war. Am Petersburger Blutsonntag 1905 zogen hunderttausende Arbeiter und Oppositionelle zum Winterpalast des Zaren, um soziale Forderungen, aber auch eine radikale Änderung des politischen Systems zu fordern. Die Regierung des Zaren löste die Demonstration mit Gewalt auf. Monatelange Streikwellen, Bauernunruhen, nationale Proteste an der westlichen und südlichen Peripherie des Zarenreiches folgten. Zar Nikolaus sah sich im Oktobermanifest 1905 zu Zugeständnissen genötigt, in deren Folge Parteigründungen erlaubt, die Zensur weitgehend aufgehoben und ein Parlament (die Duma) gewählt wurden. Nikolaus verstand sich weiterhin als unumschränkter Selbstherrscher. In seinem Blick auf sein Reich und seine Untertanen und ihre Stellung in der Welt blendete er die Spannungen, Probleme, aber auch Potentiale weitgehend aus. In den Fotografien Prokudin-Gorskijs sind sie – anders als die farbenfroh inszenierte Vielfalt des Zarenreiches - allenfalls indirekt erfassbar.

Literaturhinweise:

Beuerle, Benjamin: Russlands Westen. Westorientierung und Reformgesetzgebung im ausgehenden Zarenreich 1905–1917. Wiesbaden 2016 (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, 82)

Burbank, Jane u. a. (Hg.): Russian Empire. Space, People, Power, 1700 – 1930. Bloomington 2007.

Figes, Orlando: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891 bis 1924. Berlin 1998.

Geyer, Dietrich: Das russische Imperium. Von den Romanows bis zum Ende der Sowjetunion. Berlin 2020.

Hildermeier, Manfred: Die Russische Revolution. 1905–1921 4. Auflage, Frankfurt a.M. 1995.

Kusber, Jan; Frings, Andreas (Hg.): Das Zarenreich, das Jahr 1905 und seine Wirkungen. Münster u.a. 2007.

Rogger, Hans: Russia in the Age of Modernisation and Revolution 1881 – 1917. London 1983.

Rolf, Malte: Russifizierung, Depolonisierung oder innerer Staatsaufbau? Konzepte imperialer Herrschaft im Königreich Polen (1863-1915), in: Gasimov, Zaur (Hg.): Kampf um Wort und Schrift. Russifizierung in Osteuropa im 19.-20. Jahrhundert. Göttingen 2012, S. 51-88.

Schlögel, Karl: Petersburg. Das Laboratorium der Moderne 1909–1921. München 2002.

Farbfotografieren zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Sergej Prokudin-Gorskij beschäftigte sich wie kein anderer im Russländischen Reich mit den chemischen, technischen und ästhetischen Herausforderungen der Fotografie allgemein und der Farbfotografie im Besonderen. Als Sohn einer adligen Familie hatte er ein Chemiestudium bei Dmitrij Mendeleev am Kaiserlichen Petersburger Technischen Institut aufgenommen und parallel Malerei an der Kaiserlichen Akademie der Künste studiert. Er war Mitglied der ältesten fotografischen Gesellschaft des Russländischen Reiches. Nach der Gründung eines eigenen Studios und Labors in Sankt Petersburg 1901 reiste er nach Berlin und besuchte dort Adolf Miethe, einen Pionier der Fotografie im deutschen Kaiserreich, der bereits an einer „Dreifarbenfotografie nach der Natur“ arbeitete, indem er das Fotomotiv nacheinander durch drei verschiedene Farbfilter auf drei Glasplatten aufnahm. Die Positive wurden dann durch die gleichen Farbfilter projiziert und durch Überblendung ein Farbfoto erzeugt. Bei Miethe lernte Prokudin-Gorskij die technischen Herausforderungen dieser Art der Farbfotografie besser kennen.

Selbstbild von Sergej Prokudin-Gorskij mit Anzug und Hut am Korolistskali-Fluss nahe Batum. Im Hintergrund Berge.

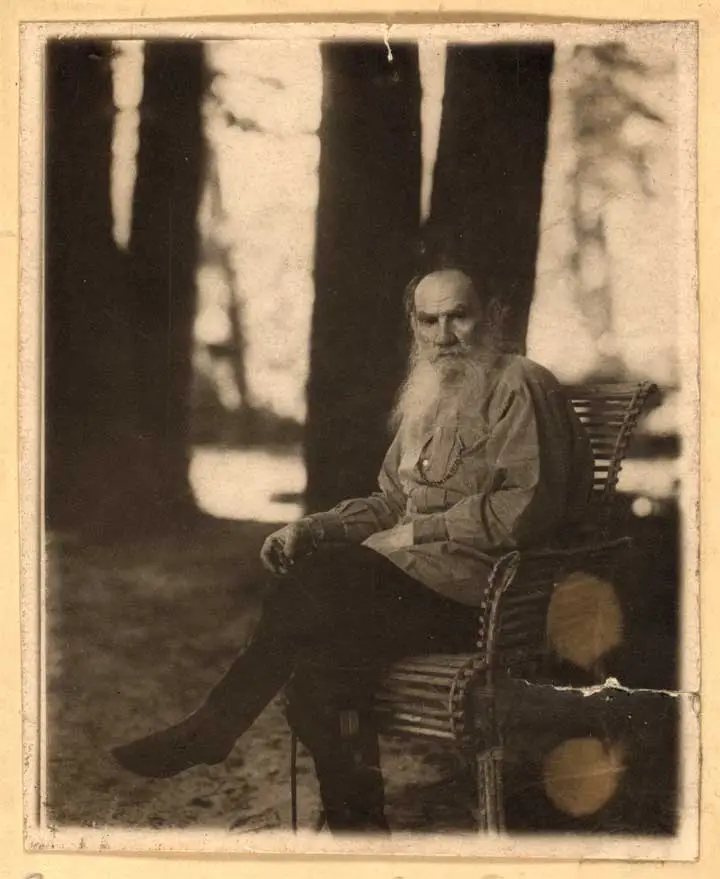

Mit den ersten Farbaufnahmen aus dem Russländischen Reich seit 1904, insbesondere mit einem farbigen Portrait von Lev Tolstoj, einem der damals wohl meistreproduzierten Fotos, gelang es Prokudin-Gorskij, zarische Funktionsträger und dann auch die zarische Familie selbst von dieser Arbeit zu überzeugen: 1908 durfte er seine Fotografien dem Großfürsten Michail Alexandrovič und der Zarenwitwe Maria Fedorovna, 1909 dem Zaren Nikolaus II. und seiner Familie vorstellen.

Der Fotograf des Zaren – Farbfotografie als Regierungsauftrag

Kurz darauf konnte er seine Arbeit im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung der Regierung fortsetzen, was er bis in den frühen Ersten Weltkrieg hinein tat. Er verfügte über eine besondere Erlaubnis, auch Orte und Objekte zu fotografieren, die sonst aus Sicherheitsgründen nicht fotografiert werden durften. In diesen Jahren (1909-1915) entstanden mehrere tausend Farbfotografien. Viele davon dienten der Dokumentation des Reiches, meist im Auftrag und Interesse bestimmter Ministerien (etwa zur Dokumentation des Eisenbahnbaus) oder des Zaren (der stärker an Landschaften, Naturschönheiten, Kirchen und Denkmälern interessiert war). Immer aber prägte auch seine eigene volkspädagogische Mission, dieses vielfältige Reich in seiner Vielfalt ins Bild zu setzen und es den Menschen dieses Reiches später in Projektion vorzuführen, um in ihnen eine Begeisterung für das Reich zu entfachen, seine Arbeit.

Reisewege

1909 fotografierte er entlang des Wolga-Ostseekanals und im Ural, 1910 entlang der Wolga und erneut im Ural. 1911 widmete er seine Zeit der Wolga und ihren Zuflüssen – und begab sich nach Turkestan. Von 1911 bis 1912 folgte er der Route des Vaterländischen Krieges gegen Napoleon; 1912 bereiste er den Fluss Oka und die Region um Suzdal‘, also einen Teil des berühmten Goldenen Rings, und den Kaukasus, fotografierte aber auch entlang des Kanals zwischen der Kama und Tobolsk. Bei den meisten Reisen ging die Initiative auf ihn selbst zurück. Der Verkehrsminister Sergej Vasil’evič Ruchlov beriet ihn bei der Streckenführung, verhandelte den Plan mit dem Zaren und organisierte Geld und Ausrüstung. Danach war Prokudin-Gorskij oft monatelang unterwegs. Die fertigen Fotografien zeigte er zunächst Ruchlov, bevor sie dem Zaren vorgelegt wurden. Sein Vorschlag, die russländische Regierung solle die Farbfotografien für ein öffentliches Museum aufkaufen, wurde jedoch abgelehnt.

Diese Art der Bestandaufnahme war nicht völlig neu. Vielerorts entstanden Fotoinventare von Staaten und Reichen, zunächst schwarz-weiß, später in Farbe. Zwischen 1868 und 1875 war das achtbändige Werk „The Peoples of India“ mit 460 Fotografien erschienen. 1873 folgte das vierbändige Werk „Illustrations of China and Its People“. Der osmanische Sultan Abdülhamid II. ließ anderen Staatsoberhäuptern Tausende Fotografien aus dem eigenen Reich als Geschenk zukommen; die British Library alleine verfügt über 51 Bände dieser Fotos. Die Expansion des russländischen Zarenreiches nach Zentralasien war auf Veranlassung des Generalgouverneurs Konstantin von Kaufman unter anderem im „Turkestan-Album“ (1871-1872) dokumentiert worden; dem Dritten Internationalen Kongress der Orientalisten in Sankt Petersburg 1876 lag der ethnografische Fotoband „Volkstypen Zentralasiens“ vor. Solche Fotosammlungen dienten sowohl der kolonialen Durchdringung und Erfassung (Indien, China) als auch der eigenen Repräsentation (Osmanisches Reich); und sie konnten der Kommunikation nach außen dienen (Osmanisches Reich) oder nach innen (Prokudin-Gorskij im Russländischen Reich). Prokudin-Gorskijs Arbeit war für Russland also auch ein notwendiger „Ausdruck von kaiserlicher Macht, eine Daseinsbestätigung und eine Rechtfertigung seiner fortbestehenden Existenz“ (Blaschke, Auf der Suche, S. 11).

Pigmente und Pixel

Prokudin-Gorskij belichtete eine längliche Glasplatte dreimal hintereinander mit für die Zeit denkbar kurzen Belichtungszeiten. Jede der drei Aufnahmen erfolgte durch einen anderen Farbfilter: blau, grün und rot. Die Glasplatten, die dank unterschiedlicher Pigmente jeweils sehr farbspezifisch reagierten, ließen sich als Positive reproduzieren. Das ermöglichte die Projektion eines Farbbildes. Die spätere Digitalisierung durch die Library of Congress im Jahre 2004 konnte diesen unmittelbaren zeitgenössischen Farbeindruck natürlich nicht eindeutig reproduzieren: „Do the colours here accurately represent Prokudin-Gorsky’s results? There is no way of telling. However, their soft, impressionistic glow is evocative of the bygone era Prokudin-Gorsky recorded, and one suspects he would be pleased” (Reischl, Imperial Color in the present tense, S. 275). Dafür ließ die Digitalisierung ein exakteres Übereinanderlegen der drei Bilder zu. Weitere Bearbeitungen verbesserten die Bildqualität zusätzlich: „Digital reconstructions of Prokudin-Gorsky’s images operate like photoshopped bodies, molded to fit expectations of what colour photographs of the past should be, or what we (…) believe they should be” (Reischl, Imperial Color in the present tense, S. 277). Im unten gezeigten Bild wird die Arbeit an den Fotografien nachvollziehbar:

Russische Kinder, sitzend, auf einem Hügel nahe einer Kirche mit Glockenturm, ländlicher Raum nahe des Weißen Meeres in Nordrussland.

Quelle: https://www.loc.gov/pictures/item/2018678929/

Fotografische Arbeit im Detail

Fotografieren war im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert Teamwork. Prokudin-Gorskij reiste nicht alleine durch das Russländische Reich. Das steht in einem interessanten Kontrast zur technischen Individualleistung in dieser Zeit: Die Pioniere der Fotografie wie Adolf Miethe, aber auch Prokudin-Gorskij, trieben ihre Entwicklungen und Erfindungen alleine voran. Die Arbeit vor Ort erforderte jedoch meist ein Team.

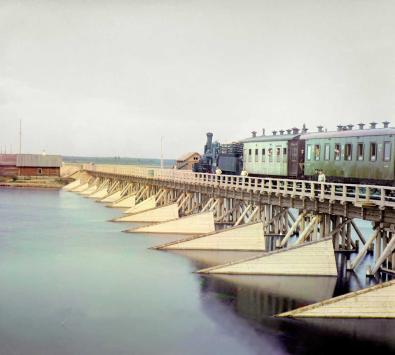

Selbstverständlich bewegte sich Prokudin-Gorskij auf den damals verfügbaren Verkehrsmitteln durch das Reich. Während das für viele Untertanen vor allem Pferd und Kutsche, im Winter Schlitten, bedeutete, setzte er von Anfang an auf die Eisenbahn. Eigens für ihn wurde eine Dunkelkammer in einem Waggon eingerichtet. Seine Beweglichkeit war damit natürlich eingeschränkt, er konnte sich nur in einem gewissen Korridor entlang der Gleise bewegen; andererseits waren ihm damit viele Regionen des Reiches zugänglich, die er ohne die Eisenbahn wohl kaum hätte anfahren können. Während der ersten Aufträge stand ihm sogar ein Schiff des Ministeriums für Verkehr und Transport zur Verfügung.

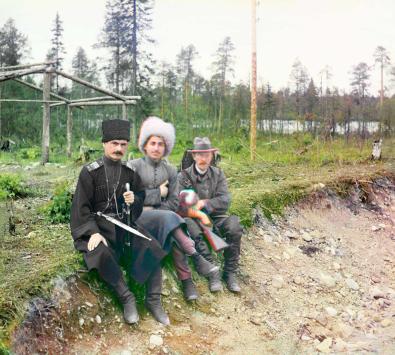

Fotograf mit zwei weiteren Menschen in Murman in Nordwestrussland

Fotografien von Menschen waren nicht nur eine Inszenierung durch den Fotografen (oder allgemeiner durch den Auftraggeber, hier die zarische Regierung). Sie waren auf die Fotografierbarkeit in dem Moment angewiesen, auf die verfügbare Technik, und insofern mehrfach „objektiviert“. Und das erlaubte mindestens bei fotografierten Untertanen auch eine gewisse Widerständigkeit und eigensinnige Aneignung der Erzählung. Insofern waren es immer auch die Fotografierten selbst, die zur Erzählung ihrer Geschichte beitrugen. Ohne ihren Beitrag war ein hochwertiges Farbbild schließlich nicht möglich.

Bild 1: Landschaft im Uralgebirge. Das Bild ist ein Beispiel für Prokudin-Gorskijs häufiges Fotografieren mit großer Schärfentiefe. Diese Art des Fotografierens kam zugleich den recht langen Belichtungszeiten entgegen: Landschaften nahm Prokudin-Gorskij oft aus der Ferne auf, was den Effekt von Bewegungen im Bild minimierte.

Bild 2: Yuccapalme im Kloster Neu-Athos (Novyj Afon) in der heutigen Region Abchasien am Schwarzen Meer. Dieses Foto gehört zu den eher seltenen Fotografien mit geringerer Tiefenschärfe, also kleiner Blende, und dementsprechend dem heute eher vertrauten „Bokeh-Effekt“. Prokudin-Gorskij arbeitete zwar nicht mit Wechselobjektiven, wohl aber mit austauschbaren Linsen.

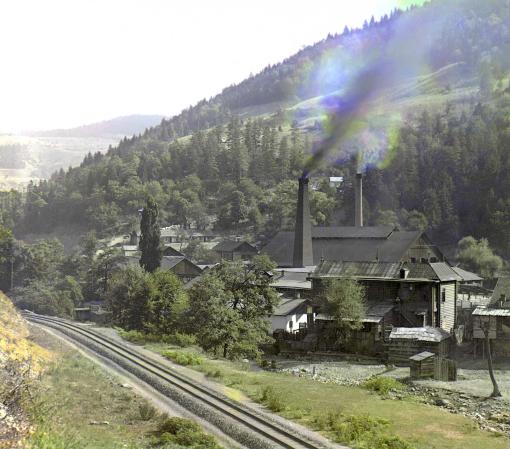

Bild 3: Bild eines Werks in Zlatoust nahe Čeljabinsk im Südural. Im Hintergrund das Taganaj-Massiv. Man erkennt, dass das Glas auf einer der drei Glasplatten gesprungen ist; in der Projektion bzw. Digitalisierung entsteht hierdurch ein Farbartefakt.

Bild 4: Frauen im Kaukasus, vermutlich in Festkleidung. Man erkennt Verwischungen im oberen Bildteil; eine der drei Glasplatten ist in diesem Bereich offenbar chemisch korrumpiert.

Bild 5: Blick auf den Fluss Miass in Čeljabinsk. Man erkennt mutmaßlich mechanische Kratzer auf den Glasplatten.

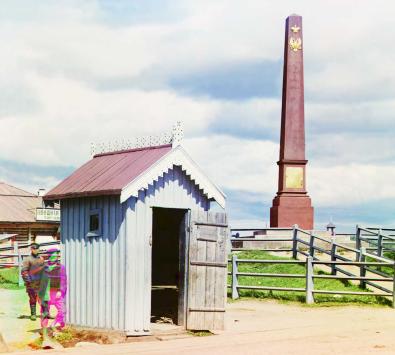

Bild 6: Denkmal zur Eröffnung des Oneger Kanals vom Onega-See zum Ladoga-See. Man erkennt eine „Geisterperson“, die auf nur einer der drei belichteten Glasplatten abgelichtet worden ist. Auf den anderen beiden Platten ist keine Bewegung erkennbar, die Person fehlt.

Bild 7: Selbstbild des Fotografen nahe des Kivač-Wasserfalls. Man erkennt deutlich die längere Belichtungszeit: Der regungslos verharrende Fotograf/Fotografierte ist scharf abgelichtet, das schnell fließende Wasser entsprechend unscharf.

Bild 8: Mönche bei der Arbeit, Kartoffelpflanzung. Getsemane-Einsiedelei nahe des Seligersees. Dieses Bild ist ein Meisterwerk der Inszenierung: Es zeigt Mönche bei der Arbeit, konkret der Pflanzung von Kartoffeln, im Hintergrund ist ihre vorherige Arbeit, die Rodung des Waldes erkennbar. Die Mönche wirken wie direkt in der Arbeit fotografiert; die lange Belichtungszeit erforderte aber mit Sicherheit eine bewegungsfreie Arbeit, sprich: Die Mönche mussten einige Sekunden lang in einer vermeintlichen Arbeitspose verharren.

Allshouse, Robert H.: Photographs for the Tsar. The pioneering color of Sergei Mikhailvich Prokudin-Gorskii commissioned by Tsar Nicholas II. New York 1980.

Blaschke, Estelle: Auf der Suche nach einem verschwundenen Raum, einer verschwundenen Zeit. Die Farbfotografien von Sergei Michailowitsch Prokudin-Gorskij. In: Prokudin-Gorskij, Sergej Michajlovič: Nostalgia. Das Russland von Zar Nikolaus II. in Farbfotografien. Hg. v. Robert Klanten. Berlin 2012, S. 4-13.

Brumfield, William C.: The Color Photographs of Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii. In: Visual Resources 6 (1990), S. 243-255.

Brumfield, William Craft: Journeys through the Russian Empire. The photographic legacy of Sergey Prokudin-Gorsky. Durham, London 2020.

Dahlmann, Dittmar; Hirschfeld, Gerhard: Vergangenes Rußland. Bilder aus dem Zarenreich 1894 - 1918. Essen 1995.

Dikovitskaya, Margaret: Central Asia in Early Photographs. Russian Colonial Attitudes and Visual Culture. In: Uyama, Tomohiko (Hg.): Empire, Islam, and Politics in Central Eurasia. Hokkaido 2007, S. 99-134.

Elliott, David (Hg.): Russische Photographie. 1840-1940. Ausstellung Rheinisches Landesmuseum Bonn, 11. Februar bis 24. März 1993. Berlin 1993.

Osterhammel, Jürgen: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München 2009.

Prokudin-Gorskij, Sergej Michajlovič: Nostalgia. Das Russland von Zar Nikolaus II. in Farbfotografien. Hg. v. Robert Klanten. Berlin 2012.

Reischl, Katherine Hill: Imperial Color in the present tense. The photography of Sergei Prokudin-Gorsky. In: Kivelson, Valerie Ann; Kozlov, Sergei; Neuberger, Joan (Hg.): Picturing Russian Empire. New York, Oxford 2023, S. 271–279.

Renner, Andreas: Der Visual Turn und die Geschichte der Fotografie im Zarenreich und in der Sowjetunion. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 62 (2014) 3, S. 401–424.

The Empire That Was Russia: The Prokudin-Gorskii Photographic Record Recreated. Library of Congress exhibition. URL: http://www.loc.gov/exhibits/empire/.

Die Fotografie mit den Mohnblüten präsentiert eine idyllische Szene, bei der im Vordergrund eine üppige Wiese mit wilden Mohnblumen zu sehen ist, während im Hintergrund hochgewachsene, dunkelgrüne Bäume emporragen. Das Bild fängt den Betrachter ein, indem es eine harmonische Balance zwischen den kräftigen roten Mohnblumen und dem satten Grün der Bäume schafft. Es ist offensichtlich, dass es zum Zeitpunkt der eher langen Belichtung windstill gewesen sein muss, da die Blütenblätter der Mohnblumen ruhig und unberührt verweilen. Das Bild zeigt eine wilde Landschaft in ihrer ursprünglichen Schönheit. Die Abwesenheit von menschengemachten Strukturen und Spuren verstärkt das Gefühl von Unberührtheit.

Mohnblumen am Feldrand

Die Mohnblume hat in Russland symbolische Bedeutung. Sie wird oft mit Liebe, Schönheit und Leidenschaft assoziiert, aber auch mit Erinnerung und Opferbereitschaft. Die leuchtend roten Blütenblätter der Mohnblumen stehen im Kontrast zur grünen Umgebung und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Möglicherweise hat Prokudin-Gorskij diese Mohnblumen fotografiert, um die Schönheit der Natur hervorzuheben. Es waren insbesondere solche Bilder, die er auch der Zarenfamilie zeigen konnte, während die Regierung eher an anderen Fotografien interessiert war. Daneben hat die Mohnblume aber auch praktische Bedeutung. In einigen Regionen wurde Mohn als Nutzpflanze angebaut, um Öl, Lebensmittelfarbstoffe oder medizinische Produkte herzustellen.

Der Mensch im Naturraum

Das Bild zeigt Holzhütten auf einer schneebedeckten Lichtung und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Im Vergleich zu den steinernen Häusern etwa im nahe gelegenen Sankt Petersburg demonstrieren diese Hütten eine gewisse Einfachheit und beeindrucken zugleich durch ihre Größe. Im Hintergrund ragen große Bäume und weitere Hütten hervor.

Mühle in der Nähe der Stadt Luga in der Provinz Sankt Petersburg

Das Bild verweist auf die Art und Weise, wie sich die Menschen die Natur zu Nutze machten. Gefällte Baumstämme neben dem Haus zeigen, dass vor Ort vorhandene Ressourcen fürs Heizen sowie den Hausbau genutzt wurden. Auch die Spuren eines Schlittens am unteren Rand des Bildes verweisen darauf, dass sich die Menschen in diesen Teilen Russlands an die natürlichen Bedingungen angepasst hatten. Bedenkt man die langen Belichtungszeiten für das Foto, erscheint es noch beeindruckender, dass die Menschen so lange still in der Kälte verharrten, um für das Bild zu posieren.

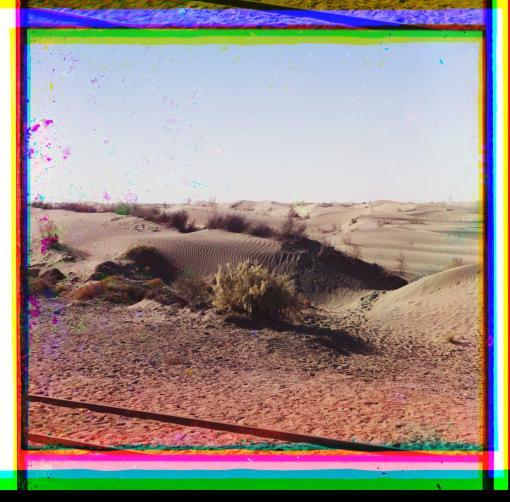

Trockene Wüste und moderne Eisenbahn

Die Fotografie zeigt eine faszinierende Szene, bei der das obere Drittel des Bildes von einem klaren, hellblauen Himmel dominiert wird, während die restlichen zwei Drittel von einer Wüstenlandschaft mit majestätischen Dünen eingenommen werden. Der Hintergrund wirkt endlos, da sich die Dünen bis zum Horizont erstrecken. Vereinzelte kahle Sträucher sind das einzige Anzeichen von Leben in dieser kargen Umgebung. Auffällig sind die Eisenbahnschienen im unteren Bildrand. Sie können als Hinweis darauf dienen, dass die Inszenierung der Natur vom menschlichen Eingriff geprägt ist.

Sonnenstrahlen und grüner Waldboden

Die Fotografie zeigt einen dichten Nadelwald: Hohe, gerade Stämme ragen in den Himmel, während vereinzelte grüne Sträucher den Waldboden schmücken. Ein Pfad windet sich durch den Wald, während die Sonne durch die Baumkronen dringt und den Wald in ein warmes, einladendes Licht taucht. Nadelwald war in Russland von großem Nutzen. Nadelbäume wie Kiefern und Fichten gedeihen auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen und sind daher eine wertvolle Ressource. Das Holz dieser Bäume wurde traditionell für den Bau von Häusern, Möbeln und anderen Alltagsgegenständen verwendet. Darüber hinaus wurde es auch als Brennstoff genutzt. Möglicherweise verweist Prokudin-Gorskij hier bewusst auf die Ruhe und Erhabenheit des Waldes einerseits und die Nützlichkeit der natürlichen Ressource andererseits.

Wald im Uralgebirge

Kulisse am Schwarzen Meer

Das Bild zeigt die Küste in Gagra, eine Stadt am Schwarzen Meer im heutigen Georgien. Die riesigen, mit Wäldern bewachsenen Berge im Hintergrund, das Meer zur Rechten und die steil abfallende Küste zur Linken fallen direkt ins Auge. Die Leitung links im Bild und die steil abfallende betonierte Wand sind ein Beweis für die menschliche Einfassung der Natur, um Technologie auch in diesen Winkel des Landes zu bringen. Auffällig ist, dass auf beinahe allen Naturfotografien Prokudin-Gorskijs schönes Wetter herrscht. Graue Wolken sind kaum zu sehen, da Prokudin-Gorskij auf möglichst ideale Belichtungsbedingungen angewiesen war. Die Natur erstrahlt dadurch in voller Pracht, der Fotograf kann die Schönheit Russlands in ihren natürlichen Gegebenheiten inszenieren.

Goehrke, Carsten: Lebenswelten Sibiriens. Aus Natur und Geschichte des Jenissei-Stromlandes. Zürich 2016.

Goehrke, Carsten: Russland. Eine Strukturgeschichte. Paderborn 2010.

Goehrke, Carsten: Russischer Alltag. Eine Geschichte in neun Zeitbildern. 3 Bände. Zürich.

Der Bau der Eisenbahn im Zarenreich schuf neue räumliche Strukturen, sorgte an Bahnhöfen und in Zügen für soziale Interaktion von Passagieren und veränderte das Leben der Menschen nachhaltig. Zur mobilen Bevölkerung gehörten im 19. Jahrhundert vor allem orthodoxe Pilger, Adelige, die sich auf dem Weg zu ihren Gütern oder ins westliche Ausland befanden, Kaufleute, Wanderarbeiter, Handwerker, Studenten, Wissenschaftler, ausländische Gesandte und Bildungsreisende, Repräsentanten der Reichsregierung sowie Landstreicher.

Draisine außerhalb von Petrozavodsk auf der Murmansker Eisenbahnstrecke

Aber auch wenn kaum eine Gruppe vom Bau der Eisenbahn unberührt blieb und dieses Verkehrsmittel von allen Menschen unabhängig ihres Standes und Geschlechts, ihrer Konfession oder ihrer ethnischen Herkunft genutzt werden konnte, blieb das neue Verkehrsmittel für viele Menschen im Zarenreich aus ökonomischen Gründen doch unerreichbar. Zudem wurden Eisenbahnpassagiere bzw. Fahrgäste im Russländischen Reich in unterschiedliche, hierarchisch geordnete Klassen unterteilt. Abhängig vom Fahrpreis konnten die Passagiere eine Fahrt mit mehr oder weniger Komfort genießen. So blieben Mitglieder privilegierter gesellschaftlicher Schichten aus den Waggons der ersten Klassen unter sich, ebenso wie die einfachen Arbeiter und Bauern in den Waggons der vierten Klasse. Viel häufiger kreuzten sich hingegen die Wege der Menschen mit unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft in den Waggons der zweiten und dritten Klasse.

Zugleich dehnte sich der Bewegungsradius der privilegierten gesellschaftlichen Schichten durch den Bau der Eisenbahn in einem größeren Umfang aus als jener von Bauern, Arbeitern und kleinen Angestellten.

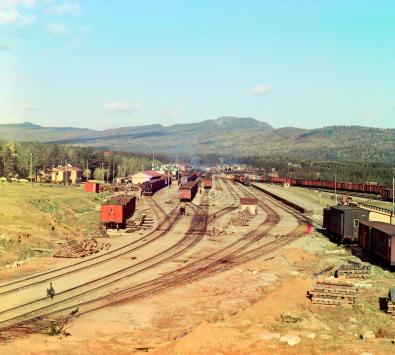

Ausbau des Schienennetzes

Seit der Regierung Zar Alexanders II. in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebten die Diskussionen über den Aufbau eines umfassenden Schienennetzes auf. Mit dem neuen Transportmittel verband man die Hoffnung, das unterentwickelte Wegenetz des Reichs ausbauen und nach westlichem Vorbild modernisieren zu können. Transportwege und -kosten sollten nicht nur reduziert, sondern die bis dato voneinander getrennten russländischen Wirtschaftsräume zu einem Ganzen zusammengeschlossen werden. Übergeordnetes Ziel war es, zur „maximalen Entwicklung der natürlichen Quellen des Reichtums, der produktiven Kräfte […]“ beizutragen (Schenk, S. 52). Neben wirtschaftlichen Aspekten sah man in der Eisenbahn zugleich auch die Chance auf eine wirksamere militärische Sicherung des eigenen Herrschaftsraums und der Reichsgrenzen.

Statistik

In den 1860er- und 1870er-Jahren erfuhr das russländische Schienennetz eine erste, zwischen 1890 und 1905 eine zweite Phase intensiven Ausbaus: Betrug die Länge aller Schienen 1860 lediglich 1.589 Kilometer, so waren 1900 bereits 51.965 Kilometer Schiene in Betrieb genommen worden. Die verkehrstechnische Erschließung des Zarenreichs bot damit auch immer mehr Menschen die Möglichkeit, geographische Distanzen vergleichsweise bequem zurückzulegen und die eigene Lebenswelt neu zu ergründen: Während 1877 32 Millionen Passagierinnen und Passagiere die Transportangebote russländischer Eisenbahngesellschaften in Anspruch nahmen, waren es 1894 bereits 55,6 Millionen und 1912 gar 231,4 Millionen.

Lokomotive und Kohlewagen auf einem Rangierbahnhof

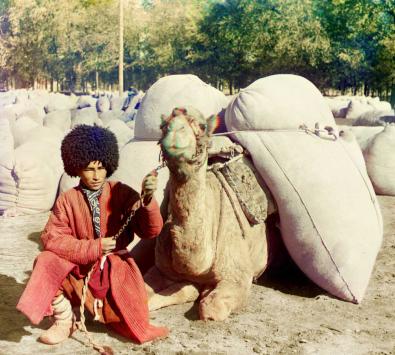

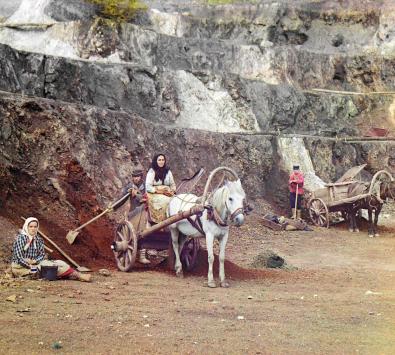

Traditionelle Fortbewegungsmittel

Das neue Verkehrsmittel – die Eisenbahn – war für viele Menschen im Zarenreich aus ökonomischen Gründen unerreichbar. So griffen viele historische Akteurinnen und Akteure während ihrer Reisen durch das russländische Reich bisweilen auf altgediente Alternativen wie Schiffe und Kutschen, aber auch Nutztiere zurück. Dies war nach wie vor eine Notwendigkeit, denn insbesondere entlegenere Reichsregionen warteten lange – zum Teil vergebens – auf einen Anschluss an das Schienennetz.

Diese enorme Bandbreite an Mobilitätsformen und -mitteln hielt Sergej Prokudin-Gorskij im Rahmen seiner Reise durch das Zarenreich fotografisch fest. Seine Fotografien zeugen von der Parallelexistenz von Moderne und Vergangenheit während des frühen 20. Jahrhunderts und verdeutlichen, dass sich die (Alltags-)Mobilität historischer Akteurinnen und Akteure vornehmlich zwischen diesen beiden Polen vollzog.

Wasserwege

Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein standen die russländischen Verkehrsadern – Straßen, Flüsse und Schienen – in einem komplementären und nicht in einem konkurrierenden Verhältnis zueinander. Traditionell waren vor allem auch die Wasserwege sehr bedeutsam. Dabei verlaufen die russländischen Flusssysteme eher von Nord nach Süd oder aber von Süd nach Nord. Da das Reich sich aber von Osteuropa bis zur Pazifikküste erstreckte und auch diese enormen Distanzen überwunden werden musste, war der Kanalbau – parallel zum Ausbau des Schienennetzes – immer schon ein relevanter Aspekt, an dem gerade im späten Zarenreich gearbeitet wurde. Prokudin-Gorskij nutzte diese Kanäle selbst zum Reisen, fotografierte sie aber auch als Projekt im Auftrag der Regierung.

Schwimmende Baggermaschine vom Typ Svirskaia, dem Ausbau von Kanälen dienend

Schenk, Frithjof Benjamin: Russlands Fahrt in die Moderne. Mobilität und sozialer Raum im Eisenbahnzeitalter. Stuttgart 2014 (= Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, 82).

Ein Mann und eine Frau sitzen in traditioneller Kleidung für eine Porträtaufnahme vor der Bergkulisse des Kaukasus in der Nähe von Gunib (Dagestan) auf Stühlen. Der Mann hat einen schwarzen Schnurrbart und trägt eine schwarze Schafspelzmütze und ein anthrazitfarbenes Hemd unter einem weißen Wollkaftan. Im Brustbereich sind mehrere angenähte Brusttaschen zu sehen, in denen sich Pistolenpatronen mit silbernen Spitzen befinden. Zusammengehalten wird der Kaftan von einem Gürtel, an dem sich rechts ein gebogener Säbel (Šaška) befindet. Mit seinen Händen umfasst er einen langen Dolch. Er erweckt den Eindruck, dass er jederzeit bereit ist, seine Waffe aus der Schwertscheide zu ziehen. Die Frau trägt ein grau-grünes Kopftuch. Sie stützt sich mit beiden Händen auf ihren Knien ab. Unterhalb ihres Kopftuches ist ein geblümtes Kleid zu sehen. Insgesamt wirkt die Frau sehr angespannt, was sich an ihrem ernsten Blick und der Haltung ihrer Hände ablesen lässt. Im Hintergrund der Fotografie ist das Panorama einer Berglandschaft zu erkennen. Das Paar scheint sich auf einem Berg des Gebirges zu befinden.

Ein dagestanisches Ehepaar in traditioneller Kleidung in der Bergregion nahe Gunib in der heutigen Republik Dagestan

Prokudin-Gorskij inszeniert mit dieser Fotografie ein traditionelles dagestanisches Paar vor der idyllischen Bergkulisse des Kaukasusgebirges. Das Foto wurde in der Bergregion von Gunib am Nordhang des Kaukasus, heute Republik Dagestan, aufgenommen. Der turksprachige Name Dagestan bedeutet übersetzt „Land der Berge“. Dagestan wurde 1860 dem Zarenreich angegliedert. Von 1860 bis zur Russischen Revolution unterstand Dagestan einer doppelten Regierung durch Einheimische und durch den Repräsentanten des Zaren. Die Region zeichnet sich durch eine enorm hohe Dichte an unterschiedlichen Sprachen und Gruppen (z.B. Awaren, Lesgier, Nogaier, Kumyken und Tabassarenen) aus. Bis 1864 hatte das Zarenreich fast fünfzig Jahre Krieg führen müssen, um diese Region zu unterwerfen. Von all dem ist auf den Fotografien nichts zu sehen: In Dagestan fotografierte Prokudin-Gorskij Berglandschaften, kleine Dörfer und Einheimische, die dem Stereotyp des traditionellen Dagestaner entsprachen.

Jüdische Schule

Jüdische Schulkinder mit ihrem Lehrer in Samarkand, einem religiösen Zentrum sowohl der muslimischen als auch der jüdischen Welt. Gelegen an der Seidenstraße, zeichnete sich Samarkand durch eine sehr heterogene Bevölkerung aus Tadschiken, Persern, Uzbeken, Arabern, Juden und Russen aus. Das spätere russische Generalgouvernement Turkestan wurde nach der Eroberung der bis dahin unabhängigen Emirate gegründet. Es war Teil des Russländischen Reiches.

Auf dem Bild ist ein Mann mit einem langen grauen Bart zu sehen, der an einem Holztisch sitzt und ein aufgeklapptes Buch vor sich liegen hat. Er trägt eine Art langen schwarzen Mantel und eine Pelzmütze auf dem Kopf. Rechts von ihm stehen zwei Jungs, die flache Mützen in rot und schwarz tragen. Links stehen vier weitere Jungs, die etwas jünger aussehen und ebenfalls flache Mützen tragen. Alle Kinder tragen lange Mäntel oder Gewänder mit einem Gurt oder Gürtel um die Taille.

Jüdische Schulkinder mit ihrem Lehrer in Samarkand

Prokudin-Gorskij inszeniert hier eine jüdische Lehrstunde auf offener Straße. Da es sich auf dem Bild um sephardische Juden aus Zentralasien handelt, ist davon auszugehen, dass der Fotograf bewusst exotisiert. Es handelt sich um jüdische Kinder und ihren Lehrer in Samarkand an der Seidenstraße: Seit 1868 gehörte Samarkand zum Russländischen Zarenreich, seit 1887 war es Hauptstadt des Generalgouvernements Turkestan.

Die Geschichte der russländischen Juden begann 1772 mit den vier Teilungen Polen-Litauens. Ende des 18. Jahrhunderts gehörten circa fünf Millionen Juden zum Zarenreich, die nur dort siedeln durften, wo sich heute die südliche Ukraine befindet. Während die aschkenasischen Juden an der Westgrenze des Reiches ein Jahrhundert später unter heftigen Pogromen zu leiden hatten, mussten Juden in Zentralasien zwar ebenfalls mit Diskriminierungen leben, genossen aber größere Freiheiten. Die zentralasiatischen Juden, die den sephardischen Juden zugeordnet werden, lebten ihren Alltag in Samarkand ähnlich wie ihre Nachbarn: Sie kochten ähnliches Essen, sprachen einen Dialekt des Persischen und trugen ähnliche Kleidung, auch wenn sich diese von der ihrer Mitmenschen anderen Glaubens absetzen musste. Hebräisch und Jiddisch wurden kaum gesprochen. Mit der Zeit wurden auch hier diskriminierende Gesetze eingeführt.

Emir von Bukhara

Ein fülliger Mann mit schwarzem Vollbart und einem weißen Turban auf dem Kopf sitzt vor einer Wand: der Emir von Buchara. Hinter ihm sind mit reichen Schnitzarbeiten verzierte Türen zu sehen. Er trägt ein blaues Gewand mit Orchideenmuster. Auf seiner Brust ist eine Kette zu erkennen, darüber offenbar russische Orden. Um die Taille prangt ein goldener Gürtel. In der linken Hand hält der Mann ein goldenes Schwert.

Emir von Buchara Alim Khan (1880-1944) in einem Portrait kurz nach seinem Herrschaftsantritt 1911.

Quelle: https://www.loc.gov/pictures/resource/ppmsc.03959/?co=prok

Der frisch gekrönte Alim Khan wird auf diesem Foto über Kleidung als reicher Herrscher inszeniert, während die Orden ihn sichtbar den russländischen Eliten zuordnen. Alim Khan muss ein eigenes Interesse an einer solchen Zurschaustellung gehabt haben. Buchara war formal nie vom Zarenreich annektiert worden, durch Handelsverträge und Abkommen aber so eng an das Zarenreich gebunden, dass es keine eigene Außenpolitik mehr verfolgte – für das Emirat im Ganzen eine durchaus auskömmliche Situation. Alim Khan blieb dem Zar gegenüber loyal; 1920 wurde er von der Roten Armee aus seinem Emirat vertrieben.

Armenier im Zarenreich

Auf dem abgebildeten Foto erkennt man zwei Frauen, die in einem Wald auf einer Wiese nebeneinanderstehen. Beide tragen traditionelle Kleidung: Jacken mit einem tiefen Ausschnitt, darunter eine hochgeschlossene Bluse und lange Röcke mit einer Schürze auf Höhe der Taille. Beide tragen beide Kopftücher.

Armenier waren eine der größeren Minderheiten im Zarenreich. Allerdings lebte die Mehrheit der Armenier im Osmanischen Reich. Seit dem 18. Jahrhundert wurden sie von der russischen Regierung aktiv angeworben, um die südlichen Teile des Kaukasus zu besiedeln. Viele Armenier siedelten wegen der Aussicht auf größere Freiheiten und Rechte in die südlichen und später auch nördlichen Teile des russländischen Kaukasus um. Dort waren sie oftmals auch als Kaufleute tätig. Die Religion der Armenier spielte bei der Anwerbung eine wichtige Rolle: Das Zarenreich warb bewusst um orientalische Christen. Der größte Teil der Armenier gehörte der armenisch-apostolischen Kirche an, nur einige Untergruppierungen, wie die armenischen Frauen in diesem Fall, waren katholisch. Die Ansiedlung der christlichen Bevölkerung im Kaukasus sollte die russländische Grenze im Süden zum Osmanischen Reich stärken.

Russen im Zarenreich

Russische Siedler in der südkaukasischen Mugansteppe im Grenzraum zum Osmanischen Reich und zu Persien. Die Ansiedlung russischer Siedler wurde mit Blick auf die Grenzraumsicherung von der russländischen Verwaltung gefördert.

Auf diesem Foto sitzt eine Familie vor einem Eingang mit einer offenen Holztür. Der Mann trägt einen Strohhut, schwarze Kleidung und hochgeschlossene Lederstiefel. Die Frauen tragen traditionelle bäuerliche Kleidung: Kopftücher, ein Hemd und einen langen Rock. Die Kinder sind ebenfalls ländlich gekleidet. Drei der fünf Kinder sind barfuß.

Russische Siedler in der südkaukasischen Mugansteppe im Grenzraum zum Osmanischen Reich und zu Persien

Die russische Bevölkerung war im Zarenreich die größte ethnische Gruppe. Ihre größte Konzentration fand sich in den zentralen und westlichen Teilen Russlands, insbesondere in den Regionen um Moskau und St. Petersburg. Darüber hinaus lebten ethnisch russische Gemeinschaften auch in den ländlichen Gebieten des Zarenreichs, insbesondere in den Regionen entlang des Flusses Wolga und in Sibirien. Zum Grenzschutz und aus administrativen Überlegungen siedelte die russländische Administration russische Siedler auch gezielt in den Peripherien des Reiches an. Viele russische Siedler trieben aber auch unkonventionelle religiöse Überzeugen in die Randgebiete des Reiches, z.B. die „Altgläubigen“ oder Angehörige von Freikirchen oder gar Sekten.

Burton, Audrey: Bukharan Jews, Ancient and Modern, in: Jewish Historical Studies 34 (1994), S. 43–68.

Kappeler, Andreas: Rußland als Vielvölkerreich, München 2001.

Frank, A. J.: Bukhara and the Muslims of Russia. Leiden 2012.

Ganjalyan, Tamara: Diaspora und Imperium. Armenier im vorrevolutionären Russland (17. bis 19. Jahrhundert), Köln 2016.

Grigoryan, Harutyun: Armenisch-russische Beziehungen: Geschichte, Realität und Beweggründe der beiden Partner. In: Russland-Analysen 367 (2019), S. 2-5.

Halbach, Uwe: Die Bergvölker (gorcy) als Gegner und Opfer: Der Kaukasus in der Wahrnehmung Rußlands (Ende des 18. Jahrhunderts bis 1864). In: Kleine Völker in der Geschichte Osteuropas. Festschrift für Günther Stökl zum 75. Geburtstag. Hg. von Manfred Alexander/Andreas Kappeler. Stuttgart 1991, S. 52-65.

Halbach, Uwe: „Heiliger Krieg“ gegen den Zarismus. In: Kappeler, Andreas/Brunner, Gerhard Simon Georg (Hg): Die Muslime in der Sowjetunion und in Jugoslawien. Identität-Politik-Widerstand. Köln 1989, S. 213-234.

Drei Männer knien in einem Durchgang der Stadt Samarkand und blicken dem Fotografen entgegen. Dieser fängt mit seiner Kamera nicht nur Menschen, sondern auch die Schönheit der Gebäude Samarkands ein. Die aufwändigen blauen Mosaikverzierungen von Gebäuden wie der hier abgebildeten Moschee stechen bei Prokudin-Gorskijs Fotos immer wieder heraus.

Eingang zum oberen Baldachin von Shakh-i Zindeh, Samarkand

Das im heutigen Usbekistan gelegene Samarkand wurde 1868 vom russländischen Zarenreich erobert. Die Stadt galt als einer der strategisch wichtigsten Orte im zentralasiatischen Teil des Reiches, ihr Anschluss an das Zarenreich war vor allem wirtschaftlich motiviert: Zum einen wurde der Markt für russische Güter vergrößert, zum anderen konnte die im Umland von Samarkand angebaute Baumwolle für die Produktion im russländischen Reich genutzt werden.

Die kulturellen Unterschiede zwischen den Einheimischen in Samarkand und der Kolonialherrschaft hätten kaum größer sein können. Die kolonialen Funktionäre entschieden sich, ein abgetrenntes Gebiet inmitten der Stadt zu bewohnen. Zwar bauten die in der Stadt lebenden Russen eine Kirche. Zum Besuch des Gottesdienstes wurden die Einheimischen allerdings nicht gezwungen: Die überwiegend muslimische Bevölkerung konnte weiter ihrem eigenen Glauben nachgehen und musste keine Zerstörungen heiliger Stätten befürchten. Das koloniale Regime befürchtete für diesen Fall Aufstände der Bevölkerung.

Die Fotografien, die Prokudin-Gorskij von Samarkand anfertigte, zeigen die architektonischen Schönheiten der Stadt. Dazu gehören die blauen Mosaike, die die Gebäude der Stadt verzieren. Prokudin-Gorskij schaffte es, die detaillierten Kunstwerke auf seiner Kamera einzufangen. Aber auch die Bevölkerung Samarkands findet sich in alltäglichen und in gestellten Situationen wieder.

Eine Kathedrale im Industriegebiet

Die imposante Dreifaltigkeitskathedrale von Slatoust steht inmitten einer Industrie- und Wohngegend. Die hellen Farben der Kirche lassen sie in der Umgebung zwischen Wohnhäusern und rauchenden Industrieanlagen deplatziert wirken. Die Kirche wurde im Stil des Neobyzantinismus errichtet, den Zar Alexander III. für neue Kirchenbauten des 19. Jahrhunderts bevorzugte. Zar Nikolaus II. verfolgte die Idee der Verbindung zwischen Arbeitern und der russisch-orthodoxen Kirche weiter und ließ viele sakrale Bauwerke im neobyzantinischen Stil errichten. Das Foto zeigt die klassischen Merkmale dieses Stils wie fünf hemisphärische Kuppeln sowie einen nahtlosen Übergang von Kuppeln zum Mauerwerk. Die Kirche wirkt fehl am Platz - aber zugleich verbindet sie gerade an diesem Ort Religiosität mit Arbeit und Gesellschaft. Die orthodoxe Kirche wird so zum räumlichen Mittelpunkt des Alltagslebens der Bevölkerung.

Gesamtansicht der Fabrik und der Dreifaltigkeitskathedrale in Slatoust

Quelle: https://www.loc.gov/pictures/item/2018679491/

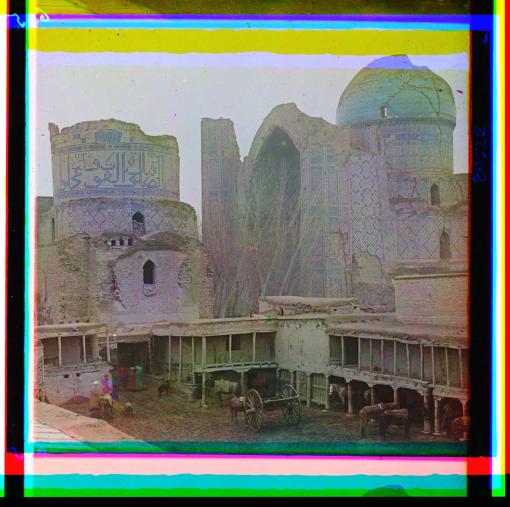

Bibi-Chanum-Moschee in Samarkand

Die Bibi-Chanum-Moschee in Samarkand wurde der Legende nach von Bibi Chanum, der Lieblingsfrau Timurs (Tamerlans), des zentralasiatischen Herrschers im frühen 15. Jahrhundert, erbaut.

Die Fotografie zeigt die aus dem 15. Jahrhundert stammende Bibi-Chanum-Moschee in dem schlechten Zustand, in dem sich die Ruinen damals befanden. Die grüne Kuppel des rechten Minaretts ist teilweise noch vorhanden, große Teile des linken Minaretts sind jedoch zerstört. Die prachtvollen Mosaike an den Seiten der Moschee sind immer noch erkennbar und lassen ihre einstige Pracht erahnen. Die im unteren Teil des Bildes zu sehenden Wagen, Zugtiere und Menschen zeigen, dass sich die Ruinen der Moschee im Zentrum von Samarkand befinden, wo sie bis zum heutigen Tag eines der wichtigsten zentralasiatischen Monumente darstellt. Besonders auffällig ist der vom Fotografen vermutlich bewusst gewählte Kontrast zwischen der verfallenen Ruine und dem lebendigen Treiben der Stadt.

Dagestaner

Das turksprachige Wort Dagestan bedeutet „Land der Berge“. Der hier gezeigte Dagestaner ist ein vermutlich sunnitischer Muslim von nicht klar zuordbarer Ethnizität.

Das Foto zeigt einen sunnitischen Dagestaner, der eine traditionelle Kleidung trägt und einen Dolch umfasst. Wenn vom russländischen Zarenreich und seiner religiösen Vielfalt gesprochen wird, denken die meisten Menschen wahrscheinlich zuerst an das orthodoxe Christentum. Tatsächlich stellten russisch-orthodoxe Gläubige Anfang des 20. Jahrhunderts aber nicht einmal mehr die Hälfte der Gesamtbevölkerung dar. Muslime bildeten mit mehr als 20 Millionen Menschen die größte religiöse Minderheit im Reich. Insbesondere die Expansionen des Zarenreichs entlang der Wolga, in den Kaukasus und dann nach Zentralasien fügten dem Reich viele Untertanen muslimischen Glaubens hinzu.

An dem Foto ist auffällig, dass der Mann zwar eine sitzende Position einnimmt, mit dem umfassten Dolch aber auch zu signalisieren scheint, ihn jederzeit ziehen zu können. Möglicherweise wollte Prokudin-Gorskij hier neben der kulturellen Zugehörigkeit auch Stolz und Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringen. Trotz des kurz zuvor beendeten, fast 50 Jahre währenden Krieges des russländischen Zarenreiches im Nordkaukasus, der erst 1864 oberflächlich beendet worden war, wird man diesem Mann keine symbolisch zum Ausdruck gebrachte Widerständigkeit unterstellen können; immerhin trägt er stolz offenbar russländische militärische Orden.

Kebap-Stand

Religion zeigt sich auf den Fotos von Prokudin-Gorskij aber nicht allein in Kleidung oder Architektur, sondern auch in Szenen des kulturellen Alltags. Dieses Foto zeigt zwei muslimische Männer in Samarkand bei einem Kebab-Stand. Offenbar war Kebab (also gegrilltes Fleisch) als ein traditionelles Gericht des nahöstlichen und muslimischen Kulturraums schon ein Teil der kulinarischen Vielfalt des russischen Zarenreichs um das Jahr 1900. Die für die spätere „sowjetische Küche“ typische Mischung aus unterschiedlichen kulinarischen Traditionen war also schon früher angelegt; neben typisch russischen Gerichten wie Kaviar oder Salzgurken standen schon einheimische Garküchen.

Kebap-Stand in Samarkand

Die Wahrung der Religionsfreiheit und die Ausübung religiöser und kultureller Praktiken war für das Zarenreich auch geopolitisch von Interesse: Im zentralasiatischen Raum versuchten andere Großmächte wie das Osmanische Reich, das Deutsche Reich oder Japan, Verbündete unter den Muslimen zu finden. Indem das Zarenreich als Schutzmacht für die religiösen Gemeinschaften agierte, erhoffte man sich vor allem eine innere Stabilität an der Peripherie des Reiches.

Morrison, Alexander: Russian Rule in Samarkand 1868-1910. A comparison with British India. Oxford 2008.

Crews, Robert D.: For Prophet and Tsar. Islam and Empire in Russia and Central Asia. Cambrige, Mass. u.a. 2006.

Das Bild zeigt den Hochofen einer Stahlfabrik im heutigen Satka. Es entstand im Rahmen einer Reise Prokudin-Gorskijs, die ihn in den Jahren 1909-1910 in den Ural führte. Insbesondere entlang der Eisenbahnlinie Samara-Zlatoust (heute Ufa- Čeljabinsk) fotografierte er einige Fabriken, Städte und Landschaften. Besonders beachtenswert ist auf diesem Bild das für viele russische Industrieanlagen der Zeit charakteristische Wappen des Doppeladlers der Zarenfamilie Romanow , das die Verbundenheit zwischen Zarenreich und Wirtschaft verdeutlicht. Etwa ein Drittel der Staatsausgaben in den 1890er Jahren fiel in den Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung in den Ressorts Finanzen und Verkehr.

Hochöfen in einer Fabrik in Satka im südwestlichen Ural

Quelle: https://www.loc.gov/pictures/collection/prok/item/2018679630/

Noch deutlicher wird die Abhängigkeit vom Staat, insbesondere im Bereich der Schwerindustrie, beim Blick auf die Auftragslage. In der Phase des industriellen „take-off“ stellte der Staat 40% aller Aufträge in der Schwerindustrie. Der größte Teil der staatlichen Nachfrage an der Stahlproduktion ging auf den Eisenbahnausbau zurück, der also auch im Russländischen Reich zum Motor des wirtschaftlichen Aufschwungs wurde. So gab es ein außerordentliches staatliches Budget, eine Art Sondervermögen, das hauptsächlich für den Bau der Eisenbahnlinien gedacht war. 45% des gesamten Eisenbahnnetzes, das zwischen 1893 und 1900 gebaut wurde, wurde direkt vom Staat finanziert.

Auch wenn die Industrieanlage in Satka beeindruckend in Szene gesetzt wird, sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Industrialisierung im Russländischen Zarenreich nicht überall gleichmäßig erfolgte. Gerade im Ural blieb die Eisenverhüttung im russländischen Vergleich eher ineffizient. Doch auch hier sorgte vor allem der Streckenausbau der Eisenbahn für einen Boom der Stahlindustrie. Musste zuvor noch ein großer Anteil des Metalls importiert werden, konnten ab den 1890er Jahren 70% der Eisenbahn-Gesamtnachfrage durch russischen Stahl gedeckt werden.

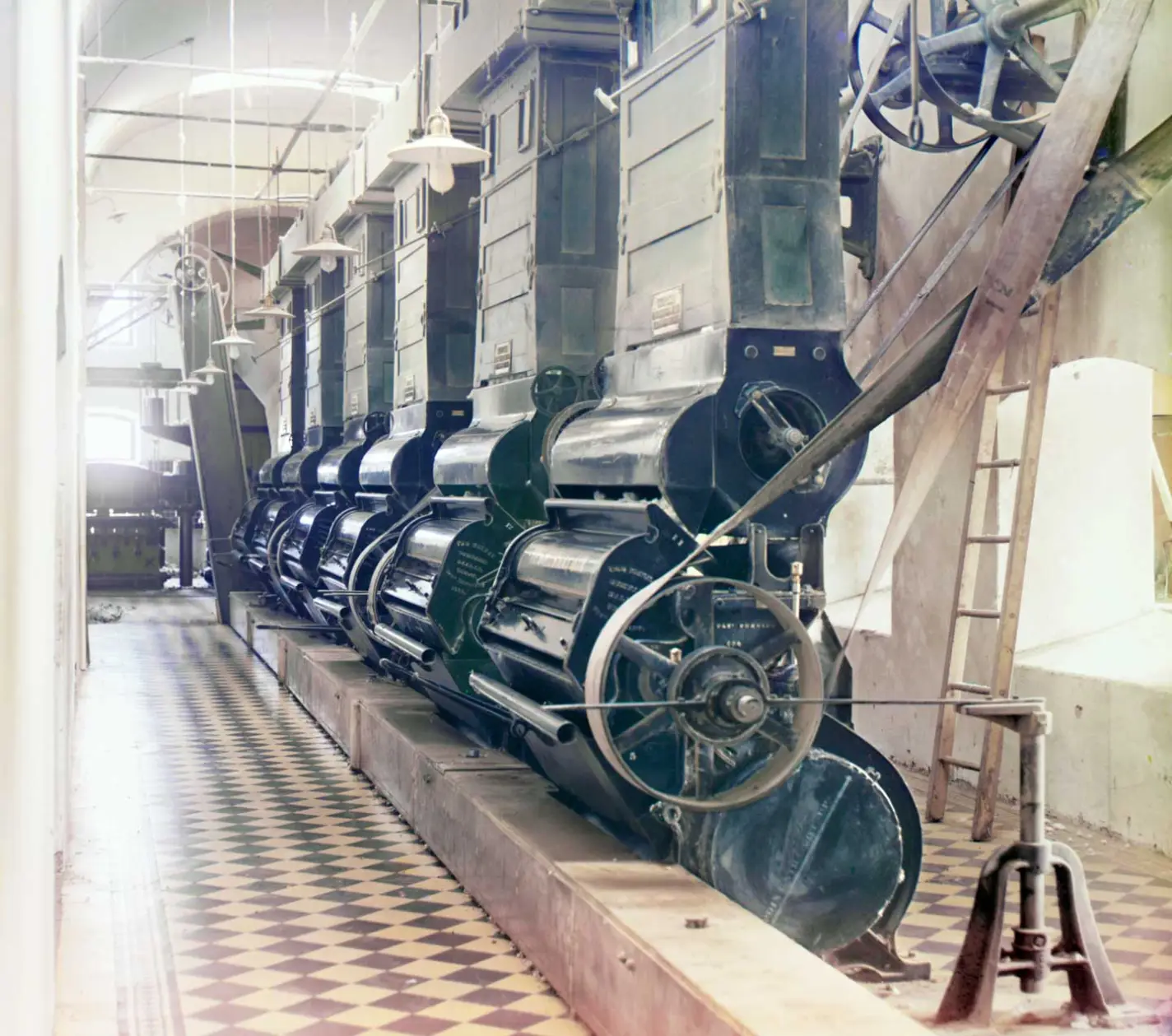

Baumwollspinnerei in Taschkent

Auf diesem Bild ist eine Baumwollspinnerei zu sehen, wahrscheinlich in Taschkent im heutigen Usbekistan. Die Textilproduktion bildete bereits vor dem industriellen Aufschwung den größten Einzelsektor der russischen Industrie. Am Ende der 1890er stellte sie mit 20% an der Gesamtleistung den größten Einzelanteil. Dabei verbilligte sich die Produktion dank der rasanten Modernisierung in der Industrie. Die Umsiedlung von Bauern in die Städte erhöhte die Kaufkraft und die Nachfrage, was der Textilindustrie zugutekam.

Baumwollspinnmaschine im Inneren einer Spinnerei, wahrscheinlich in Taschkent

Wechselstromgenerator in Yolöten

Dieses Bild zeigt einen Wechselstromgenerator in einem Wasserkraftwerk bei Yolöten, einer Stadt im heutigen Turkmenistan. Auch hier ist einmal mehr die Selbstinszenierung des russischen Zarenreichs im Bild zu hinterfragen. Die modern aussehenden Generatoren sind für diese Zeit eher eine Besonderheit, da die Stromversorgung gerade in den Gebieten fernab der Metropolen Moskau und Sankt Petersburg durch kleine Kraftwerke abgedeckt wurde. Wasserkraftwerke waren eine Seltenheit im russländischen Zarenreich. Es gab nicht einmal einen russländischen Standard zur Nutzung von Gleichstrom oder Wechselstrom.

Eisenhütte in Kasli

An diesem Bild lässt sich die Bildung von Großbetrieben im russländischen Zarenreich gut nachvollziehen. Gerade ab 1904/05 gab es eine solche Konzentration der Produktion auf Großbetriebe. Diese Entwicklung begann, wie hier zu beispielhaft zu sehen ist, in der Metallindustrie, durchzog aber bald auch die Textilindustrie und den Bergbau. Um einen solchen Großbetrieb herum bildeten sich ganze Städte - wie auch in Kasli. Diese Stadt ist bis heute durch eisenverarbeitende Industrie geprägt.

Anlage in Kasli nahe Čeljabinsk

Glashütte in Bordschomi

In diesem Bild zeigt sich der Einfluss des Eisenbahnbaus auf die Entwicklung von Industrie. Entlang der Eisenbahnlinien wurden auch an Standorten in der Provinz neue Fabriken errichtet, hier etwa die Glashütte in Bordschomi im heutigen Georgien. In den besonders bewaldeten Regionen Russlands gab es bereits seit dem 17. Jahrhundert Glashütten, da hier genügend günstiges Brennholz zur Verfügung stand. Dieser traditionsreiche Industriezweig profitierte von den Modernisierungen und dem industriellen Aufschwung. So war es den russländischen Glashütten im Zuge dieser Entwicklungen möglich, eine hohe Anzahl großer und klarer Fensterscheiben zu günstigeren Preisen als zuvor zu produzieren.

Matthäi, Friedrich: Die Industrie Russlands in ihrer bisherigen Entwickelung und in ihrem gegenwärtigen Zustande. Mit besonderer Berücksichtigung der Allgemeinen russischen Manufaktur-Ausstellung in St. Petersburg 1870. Leipzig, 1872.

Schramm, Gottfried (Hg.): Handbuch der Geschichte Rußlands. 1856 bis 1945. Band 3.1., Von den Reformen zum Sowjetstaat, Stuttgart 1983.

Coopersmith, Jonathan: The Electrification of Russia 1880-1926. New York, London 1992.

Auf dem Foto ist ein dagestanisches Paar vor einem Gebirge abgebildet. Die Frau sitzt auf einem Stuhl und ist dem Mann, der an ihrer rechten Seite steht und dessen Hand auf ihrem Stuhl ruht, größenmäßig durch ihre Platzierung im Bild unterlegen. Im rechten Bildrand ist ein Teil einer Sitzbank zu erkennen, die eher untypisch für die stark muslimisch geprägte Region erscheint. Das Paar ist in regionaler Tracht gekleidet, was an der Pelzmütze des Mannes deutlich wird. Zudem sind auf seiner linken Brust bunte Militärorden zu erkennen. Nach der militärischen Unterwerfung des Kaukasus war eine Eingliederung wehrfähiger Männer in die imperiale Armee keine Seltenheit. Die Zugehörigkeit zu der russischen imperialen Armee war für die Soldaten mit großem Prestige verbunden. Ein Schwert als Symbol von Macht und Stärke rundet die männliche Uniform ab. Die Frau hingegen trägt außer einem Kopftuch keine weiteren Utensilien, die Aufschluss über ihre Beschäftigung liefern könnten.

Ein dagestanisches Paar posiert im Freien für ein Porträt. Der Mann trägt eine Uniform mit Militärorden und Pelzmütze. Die Frau trägt ein bodenlanges Kleid und ein Kopftuch.

Bei dem Paar handelt es sich vermutlich um ein Ehepaar mittleren Alters, das gezielt in regionaler Tracht inmitten eines ländlichen Hintergrundes abgelichtet wird. Dem Foto kann ein traditionelles Rollenbild, bei dem der Mann der Frau grundsätzlich überlegen ist, entnommen werden. Während er in seiner Uniform eine Position der Stärke repräsentiert, wirkt die Frau in der sitzenden Position passiv. Der Stuhl scheint ähnlich wie die Sitzbank gezielt an dieser Stelle platziert zu sein, was den Inszenierungscharakter des Fotos verdeutlicht.

Arbeit

Die Arbeitswelt von Menschen im späten Zarenreich variierte in Bezug auf die soziale Stellung sowie die regionale Herkunft. Frauen aus wohlhabenden städtischen Familien war es nach den Reformen des 19. Jahrhunderts möglich, Zugang zu höheren Berufen in der Lehre oder der Medizin zu erlangen, was der Mehrheit der in Armut lebenden Frauen verwehrt blieb. Wie auf dem Foto zu erkennen, übten Bäuerinnen gemeinsam mit ihren Kindern und älteren Familienmitgliedern meist traditionelle Arbeit im landwirtschaftlichen Bereich aus. Im Zuge der Industrialisierung zogen immer mehr junge Männer als Fabrikarbeiter oder Händler zum Arbeiten in die Städte, so dass die Arbeit der Frau in der Landwirtschaft an Bedeutung zunahm. Das brachte eine Rollenverschiebung mit neuen Aufgabenbereichen für die Frau mit sich. Zudem eröffnete die Fabrikarbeit einen Zugang zu neuen Arbeitsformen sowohl für Mann als auch Frau. So machten Frauen im späten 19. Jahrhundert etwa ein Drittel aller Arbeitskräfte in den Fabriken aus - ein Aspekt, der in Prokudin-Gorskijs Fotografien keine Beachtung findet (Bild 2 der Galerie). Er lichtete Frauen vorzugsweise im landwirtschaftlichen Bereich ab, Männer hingegen in einer Vielzahl von Berufen (Bild 1 der Galerie).

Griechische Arbeiterinnen und Arbeiter bei der Teeernte in Chakva

Eine Gruppe von griechischen Arbeiterinnen und Arbeiter bei der Teeernte in Chakva im heutigen Georgien. Circa 40 Menschen, darunter hauptsächlich Frauen und Kinder, posieren in Arbeitskleidung ausgestattet mit großen Körben vor einem Hang. Sie gehen der landwirtschaftlichen Arbeit der Teeernte nach. Ihr Blick ist zur Kamera gerichtet.

Bildung

Ein usbekischer Lehrer und zwei Reihen junger männlicher Schüler an Tischen in einem Hof sitzend. Im Hintergrund eine Tafel. Im Innenhof eines Gebäudes posieren 14 Schüler an Tischreihen sitzend mit Blick zur Kamera. Die Jungen sind vermutlich zwischen sieben und zwölf Jahren alt. Vor ihnen sitzt ihr Lehrer mit dem Blick auf ein Buch gerichtet an einem Pult. Im Hintergrund ist eine Tafel zu erkennen.

Besonders seit der Bildungsreform im ausgehenden 18. Jahrhundert war es auch Mädchen möglich, Zugang zu Bildung zu erlangen. Diese gestaltete sich jedoch regional unterschiedlich. Der geschlechtergetrennte Unterricht etablierte sich dabei als Norm. So stellten Mädchen etwa ein Viertel aller Schüler im späten Zarenreich. Auf den Fotografien Prokudin-Gorskijs werden zahlenmäßig jedoch weitaus mehr männliche Schüler abgebildet (Bild 3 der Galerie). So zeigt beispielsweise das nebenstehende Bild eine reine Jungenklasse gemischter Altersstruktur (Bild 4 der Galerie) in einer muslimischen Gemeinschaft in Zentralasien (wo es durchaus Mädchenklassen etwa in Koranschulen gab). Bildung ist in den Fotografien zudem ausschließlich religiös geprägt, und Prokudin-Gorskij lichtete ausschließlich männliche Lehrpersonen ab.

Kleidung

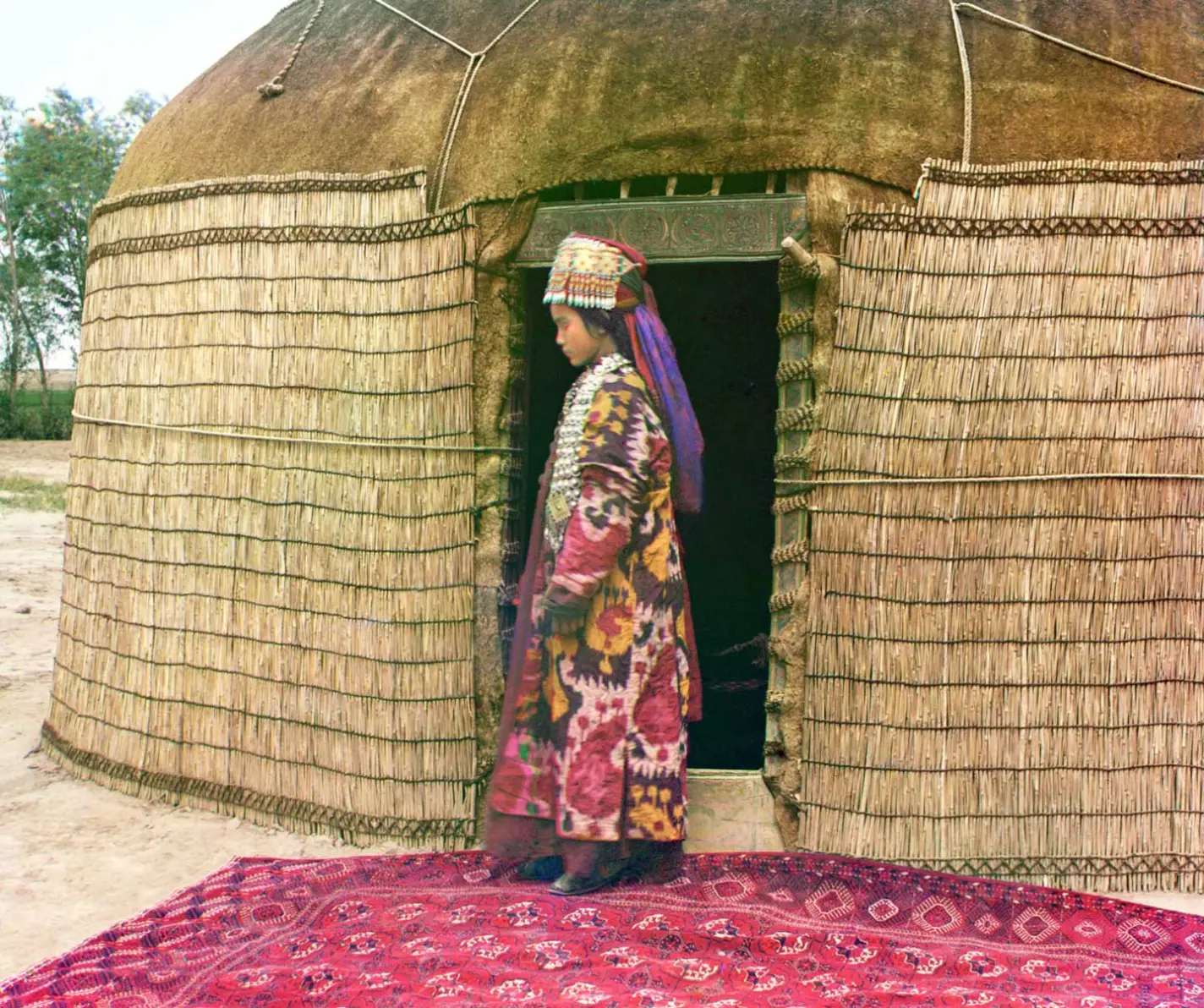

Ganzkörperporträt einer Frau, die auf einem prachtvollen Teppich vor dem Eingang einer Jurte steht. Sie ist in traditioneller Kleidung gekleidet. Ihren Kopf schmückt eine farbenprächtige Bedeckung.

Ganzkörperporträt einer Frau vor Jurte

Da es sich um Festtagskleidung handelt, die nur zu besonderen Anlässen getragen wird, wird in dieser Kategorie die Inszenierung besonders deutlich. Auf vielen Fotografien sind Personen in traditioneller Kleidung zu sehen. Kleidung dient der Repräsentation von Kultur und Tradition, die im Zarenreich einen hohen Stellenwert genießen. Da beide Geschlechter als Bewahrer von Tradition gelten, werden sowohl Frauen als auch Männer gleich oft abgelichtet. Die Unterschiede liegen im Detail: Während Frauen sehr oft in farbenfrohen Trachten und mit eindrucksvollem Schmuck zu sehen sind, tragen Männer auf den Fotografien eher Uniformen, Ausdruck ihrer höheren beruflichen Positionen und ihrer Tätigkeit in Berufskleidung (Bild 6 der Galerie).

Die Kleidung wird als eine Möglichkeit angesehen, die Kultur und Gruppenzugehörigkeit im multikulturellen Zarenreich zu inszenieren.

Familienstruktur

Vor einer Waffenfabrik in Slatoust stehen die drei Generationen, A.P. Kalganov, sein Sohn und seine Enkelin, in einer Reihe nebeneinander. Es handelt sich um einen Familienbetrieb, indem die letzteren beiden arbeiten. Sie sind in dunklen Uniformen gekleidet.

A.P. Kalganov, sein Sohn und seine Enkelin

Im späten Zarenreich befand sich die ländliche Familienstruktur im Umbruch. Während die Familie zuvor aus Großverbänden bestand, die alle gemeinsam Land bewirtschafteten, lösten sich viele Untertanen im Zuge der Industrialisierung von der Vormundschaft durch Ältere und organisierten sich in kleineren Familienverbänden. Kernfamilien bestanden nun aus fünf bis sechs Personen. Gleichzeitig zogen überwiegend Männer in die Städte, während die Frauen eher auf dem Land blieben.

Dem gegenüber stand die urbane Familienstruktur. Die Berufstätigkeit der Frau in Fabriken oder Bildungseinrichtungen eröffnete ihnen Aufstiegsperspektiven. Frauen waren auch in Führungspositionen tätig (wie beispielsweise die Frau vor der Waffenfabrik, die als Erbin früh in den Familienbetrieb eingebunden wurde). Die Familienstrukturen im ländlichen und im städtischen Raum waren also sehr unterschiedlich, aber überall führte der Wandel zu einem Autonomiegewinn der Frau.

Bild 1: Ein Melonenverkäufer in Smarkand im heutigen Usbekistan. Ein Melonenverkäufer sitzt kniend in einer Art Unterstand aus Holz, umgeben von einer Vielzahl gelber Honigmelonen. Sein Blick ist zur Kamera gerichtet.

Bild 2: Verpackungsabteilung eines Mineralwasserlagers in Bordschomi im heutigen Georgien. Viele Männer verschiedenen Alters stehen im Inneren einer Fabrik versammelt um einen großen Tisch, auf welchem Verpackungsmaterial für Trinkflaschen aufgestellt ist. Ihr Blick ist auf ihre Beschäftigung gerichtet.

Bild 3: Ein muslimischer Lehrer mit seinen Schülerinnen in der Nähe der Artomelinskaia-Moschee in Artvin in der heutigen Türkei. Ein muslimischer Lehrer posiert mit seinen zwei jungen weiblichen Schülerinnen neben einem Gebäude. Die Personen stehen nah beieinander. Der Lehrer hält die Hand des linken Mädchens. Die Mädchen tragen lange bunte Kleider. Ihr Blick ist zur Kamera gerichtet.

Bild 4: Schüler in Mudaris, Samarkand (heutiges Usbekistan). Neun Männer mit Büchern, die im Hof einer Moschee um einen Teppich sitzen. Einige schauen in die Kamera, andere sitzen mit dem Rücken zugewandt. Die Männer sind in bunten, langen Mänteln gekleidet und tragen einen Turban, eine typisch muslimische Kopfbedeckung.

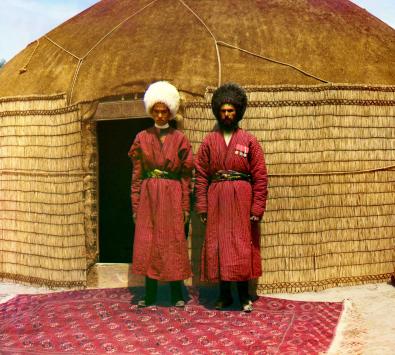

Bild 5: Zwei Männer stehen auf einem farbenprächtigen Teppich vor dem Eingang einer Jurte. Sie sind in traditioneller Tracht gekleidet und tragen eine Kopfbedeckung. Sie blicken frontal in die Kamera.

Bild 6: Besatzung des Dampfschiffes „Sheksna“ des Ministeriums für Kommunikation und Verkehr (M.P.S). Auf dem Deck eines Schiffes befinden sich 16 Männer einer Schiffsbesatzung, die in zwei Reihen aufgestellt sind. Sie tragen alle ihre Berufskleidung. Ihre Kleidung verweist auf ihre jeweilige Position auf dem Schiff. In der hintersten Reihe stehen elf Männer in Uniform, die auf eine Führungsposition verweist. Der Mann, der rechts außen steht, ist weiß gekleidet und war womöglich als Koch tätig. In der vordersten Reihe sitzen fünf Matrosen.

Bild 7: Bauern bei der Heuernte. Es sind sieben Personen bei der Heuernte auf einem Feld zu sehen. Die abgebildeten Personen sind unterschiedlichen Alters. Links außen ist ein Kind zu sehen, in der Mitte sind eine ältere Frau und ein älterer Mann zu sehen. Rechts außen sind Jugendliche abgelichtet. Es scheint ein Bild einer bäuerlichen Großfamilie zu sein, die bei der Heuernte fotografiert wurden. Sie sitzen alle. Sowohl im Hinter- als auch im Vordergrund befinden sich Werkzeuge, die für die Tätigkeit benötigt werden.

Clements, Barbara Evans: A History of Women in Russia. From Earliest Times to the Present. Bloomington 2012.

Goehrke, Carsten: Auf dem Weg in die Moderne. Zürich 2003 (Russischer Alltag. Eine Geschichte in neun Zeitbildern vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 2).

Engel, Barbara Alpern: Between the Fields and the City. Women, Work, and Family in Russia, 1861-1914. Cambridge 1994.

Engel, Barbara Alpern: Women in Russia, 1700-2000. Cambridge 2004.

Engel, Barbara Alpern: Marriage, Household, and Home in Modern Russia: From Peter the Great to Vladimir Putin. London 2021.

Raschka, Johannes. Selbstbestimmung durch Selbstständigkeit? Unternehmerinnen im Zarenreich 1861-1914. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 54 (2006), S. 519-534.

Diese virtuelle Ausstellung wurde im Sommersemester 2023 im Rahmen des Hauptseminars „Fotografien des späten Zarenreichs“ am Historischen Seminar der Johannes Gutenberg-Universität Mainz erstellt. Dieses Seminar war eingebettet in das von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre geförderte Projekt „Mainzer Modelle für digital erweitertes Lehren und Lernen (ModeLL-M)“ (https://modell-m.uni-mainz.de).

Zum Autor:innenkollektiv gehörten Laura Berndroth, Tobias Damaschke, Revsen Erdogan, Julia Fietz, Hendrik Fischer, Andreas Frings, Emilia Hopfe, Paul Hündorf, Nicole Keller, Alina Kuhröber, Jan Kusber, Cäcilia Müller, Amela Pendic, Andrea Schön und Yannick Winkelmann. Die Gestaltung und technische Umsetzung lag bei Silke Mohr.

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Kusber, Johannes Gutenberg-Universität, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, E-Mail: kusber@uni-mainz.de; Dr. Andreas Frings, Johannes Gutenberg-Universität, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, E-Mail: afrings@uni-mainz.de.

Sollten sich trotz sorgfältiger Recherche Irrtümer eingeschlichen haben, bitten wir um Hinweis an: afrings@uni-mainz.de.

Das Autor:innenkollektiv dankt nachdrücklich der Universitätsbibliothek, insbesondere Dr. Oliver Eberlen (Leitung Stabsstelle Marketing und Kommunikation) und Silke Mohr (Stellv. Leitung Marketing und Kommunikation), für die Gestaltung und die technische Realisierung dieser Ausstellung, das mehr als umsichtige Mitdenken in der Operationalisierung verwegener und weniger verwegener Ideen und die unglaublich unkomplizierte Zusammenarbeit.

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Für die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung und Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen muss die Zustimmung des Urhebers eingeholt werden. Erlaubt ist die Nutzung der Inhalte für private, wissenschaftliche und nicht kommerzielle Zwecke unter korrekter Angabe des Urhebers. Bei Fragen zu den Rechten an den Fotografien und den Digitalisaten wenden Sie sich zudem bitte an die Library of Congress.

Kontakt

Gestaltung und technische Umsetzung dieser Seite: Universitätsbibliothek Mainz, website@ub.uni-mainz.de