Als Neumainzer auf Zeit kann ich schon mal eines bestätigen: Der Wohnungsmarkt in Mainz ist der Vorhof zur Hölle. Dabei dachte ich am Anfang noch, dass man wenigstens ein Zimmer zur Zwischenmiete schnell organisieren könnte. Aber Pustekuchen! Statt einer Unterkunft fand ich viel zu wenige Angebote, viel zu teure Zimmer und viel zu viele Absagen.

Wer hätte auch vorhersehen können, dass in Ballungszentren Platzmangel herrscht? Wahrscheinlich jeder. Aber nicht jeder kann erklären, wann und wie es zur Wohnungsnot unter Mainzer Studierenden kam. Da ich im Archiv direkt an den Quellen sitze, werde ich mich mal daran versuchen. Herausgekommen sind dieser und weitere Artikel, die im Laufe der nächsten Wochen veröffentlicht werde.

Die Saat des Übels

Ok. Wer von Wohnungsnot spricht, muss 1945 beginnen. Ein Großteil des städtischen Wohnraums in Deutschland war während des Kriegs zerstört worden. Mainz war da keine Ausnahme, wie ich in einem kommenden Artikel noch berichten werde. Aber wie ihr euch sicherlich denken könnt, war diese Notlage bis in die 1950er Jahre durch Wiederaufbau und Wirtschaftswunder weitestgehend gedeckelt.

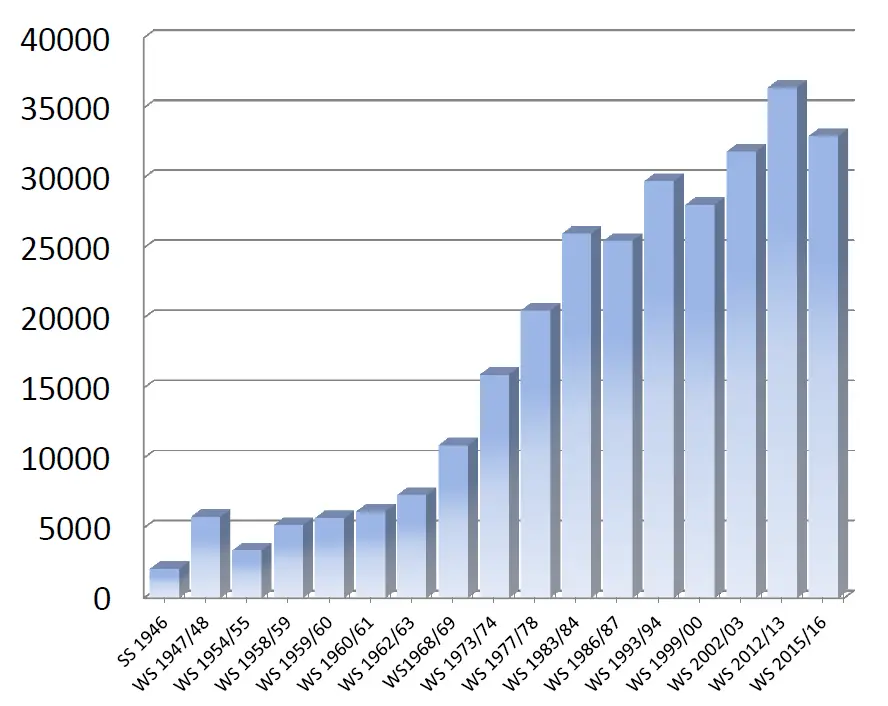

Die Ursachen des Wohnungsnotstands unter uns Studierenden lassen sich hingegen so ziemlich am Ende der 1950er verorten. Damals fing die Universität in Mainz zu wachsen an. Für die JGU war dies zunächst eine erfreuliche Nachricht, war sie doch seit ihrer Gründung um die Hälfte geschrumpft. 1958/59 hatte man jedoch erneut die früheren Spitzenwerte erreicht, ein Jahr später sogar mit über 6.000 Studierenden einen neuen Rekord aufgestellt. Es sollte nicht der letzte gewesen sein.

Blindlings in die Wohnungsnot

Grenzenloses Wachstum? Die Studierendzahlen der JGU nach Recherchen des Universitätsarchivs.

Wie wir als Spätgeborene wissen, wuchs die Universität noch die nächsten 50 Jahre weiter. So trudelten jedes Wintersemester mehr und mehr Studierende auf den Campus. Parallel dazu entwickelte sich Mainz nach dem schmerzlichen Verlust von Mainz-Kastell erneut zum Industrie- und Wirtschaftsstandort. Wer jetzt beides zusammenzählt, sieht ein Ballungszentrum entstehen. Doch die Universität war sich den Ausmaßen dieses Problems noch lange nicht bewusst.

Währenddessen wuchs die Studierendenschaft auf über 7.000 Köpfe an. Erst jetzt, 1963, war für die Planungskommission der JGU klar: Viel weiter könne sie nicht mehr wachsen. (Wer hätte auch etwas anderes gedacht?) Falls doch, werde man das schon eindämmen können. Einige zweifelten: Und wenn die Dämme doch brechen? Der stellvertretende Vorsitzende der Kommission beantwortete die Kritik wie folgt: „Die Dinge kann kein Mensch voraussehen. Sie [Anm.: die Kritiker] sind völlig irrational.“ Eine Haltung mit fatalen Folgen!

Tropfen auf den heißen Stein…

Ähnlich planlos wie die Mainzer Universität war das Mainzer Studentenwerk (damals wurde noch nicht gegendert). Zwar kannte man den Plan des Deutschen Studentenwerks, also dem Dachverband, dass 20 und 30% der Studierenden in Wohnheimen unterkommen sollen, doch schien dies bereits damals utopisch. Den Richtwert hat keine deutsche Universität jemals erreicht. Schon allein aus finanziellen Gründen konnte der Wohnheimbau nicht mit den rapide wachsenden Zahlen mithalten.

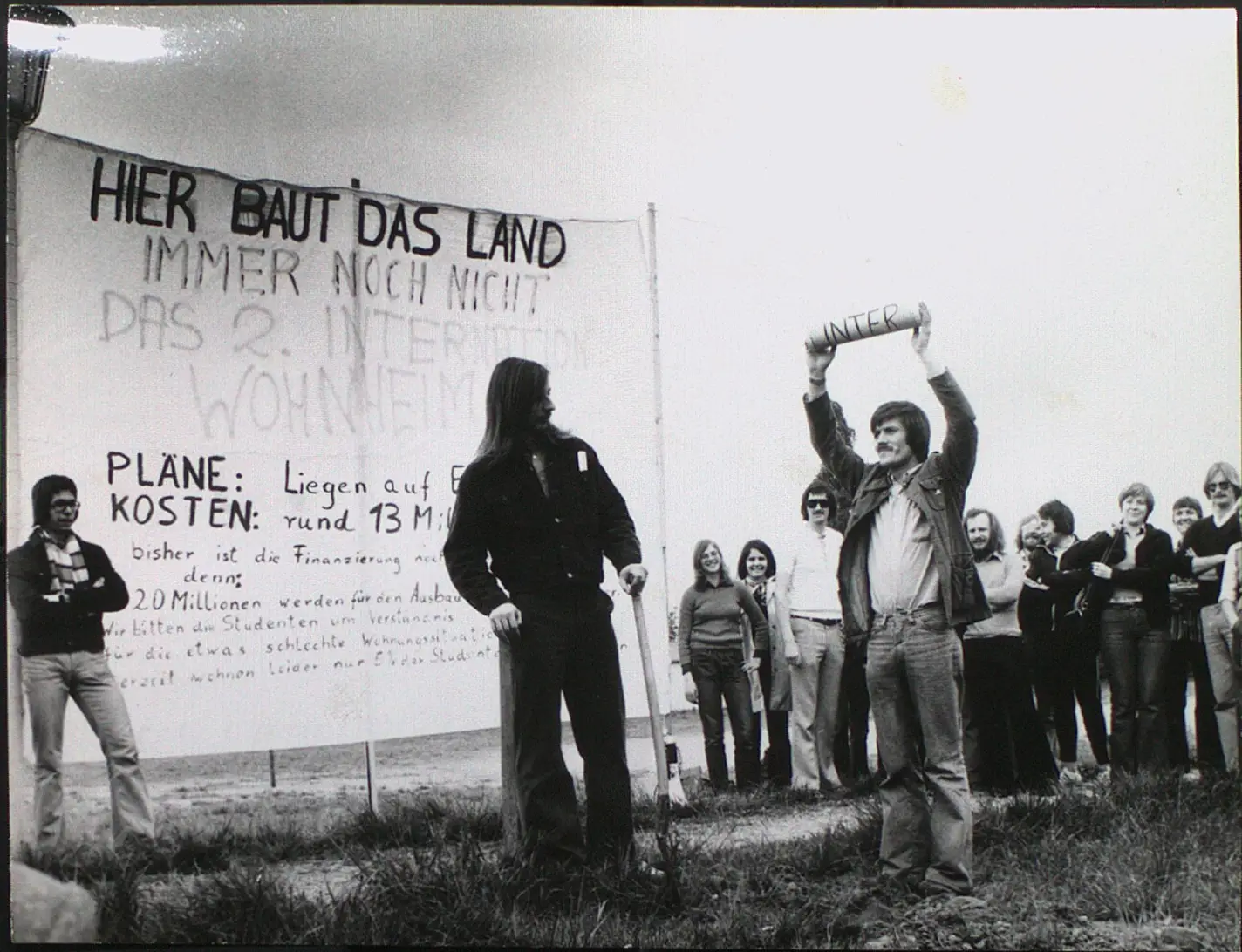

"Hier baut das Land immer noch nicht das 2. Internationale Wohnheim.“ - Protestaktion des AStA in den 1970er.

Immerhin regte der Beschluss in den ersten Jahren eine rege Bautätigkeit an. Bereits 1959 eröffneten drei evangelische Landeskirchen (Hessen-Nassau, Westfalen und Pfalz) gemeinsam ein neues Studentenwohnheim in Mainz. Es hatte Platz für insgesamt 35 Studenten. Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist.

Zur gleichen Zeit verkündete übrigens der AStA, dass noch ca. 2.000 Studierende eine Bleibe suchten. Zwei weitere, sogar größere Wohnheime entstanden. Doch Mitte der 1960er Jahre erlahmte das Engagement. Das Wohnheim „Inter II“, das für 1968 geplant war, stampfte man erst acht Jahre später aus dem Boden – aus „verschiedenen Gründen“, wie die Quellen der Zeit einstimmig berichten. Welche genau, bleibt für jeden offen.

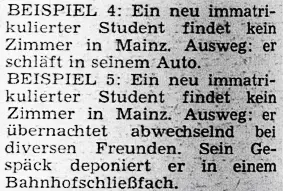

Dann gab es noch den erwähnten Vorhof zur Hölle, auch bekannt als freier Wohnungsmarkt. Dort war es bis in die 1960er üblich, dass Studierende als Untermieter in Privatwohnungen unterkamen. Die Stadt Mainz unterstützte dieses Phänomen aktiv durch besondere Wohnbauverordnungen. Doch auch in diesem Feld wuchs die Zahl der Studierenden schneller als die der Neubauten. Nur die Mietpreise konnten mit dem Wachstum Schritt halten und drängten die Studierenden an den Rand der Armut.

…und es wurde nicht besser

Wohnalternativen von Studierenden 1973. Aus: JoGu Nr.127 S.16.

Jetzt wissen wir also, wo die Wurzel unseres heutigen Übels zu verorten ist. Zwar hilft das anderen und mir nicht, eine Bude zu finden, doch spendet der Gedanke Trost, dass die Generationen vor uns vor ähnlichen Problemen standen. Trotzdem bleibt eine gewisse Skepsis: Hat sich in einem halben Jahrhundert gar nichts geändert? Nun ja, es wurde zeitweise sogar schlimmer.

Spätestens 1970 wurde die Wohnungsnot derart prekär, dass sich die Studierenden zu wehren begannen: Die Bewohner der Wohnheime rebellierten gegen Mieterhöhungen des Studentenwerks. AStA und linke Hochschulgruppen drohten mit der Besetzung leerstehender Gebäude. Stadt und Land reagierten mit Sozialbauten und Bauförderungen. So entspannte sich die Lage für wenige Semester, bis die Studierendenzahlen wieder in die Höhe schossen. Das Drama spitzte sich Anfang der 1980er Jahre erneut zu, nur um sich nach 1990 nochmals zu wiederholen.

Unverändert wie die Wohnungsnot blieb auch die Neigung der Planungsbehörden, die Entwicklung falsch einzuschätzen. Der Wissenschaftsrat des Bundes erklärte z. B. die hohen Studierendenzahlen mit der geburtenstarken Babyboomer-Generation. Natürlich blieb auch das ein gewaltiger Irrtum. Aber wie wir schon mehrfach festgestellt haben: Solche Dinge kann kein Mensch vorhersehen…

Und heute?

In den letzten Semestern ging mit den Studierendenzahlen auch die Wohnungsnot zurück. Trotzdem habe ich keine Wohnung gefunden und muss nun täglich vier Stunden pendeln. Konfrontiert mit meiner Notlage, witzelten Kommilitonen: „Warum schläfst du nicht einfach unter der Brücke?“ So absurd es klingen mag: Frühere Studierendengenerationen waren dicht davor. Alteingesessene der JGU erzählten mir während meiner Recherche von Zeltcamps, die vor wenigen Jahren den Mainzer Campus schmückten.

Ich hoffe, dass für euch würdigere Schlafplätze bereitstehen. Aber vielleicht kennt ihr ja auch die eine oder andere Anekdote? Egal ob schreckliche Bruchbuden, schräge Vermieter oder unverschämte Verträge: Geteiltes Leid ist halbes Leid! Und wenn ihr doch mehr Glück hattet als ich, dann umso besser. Schließlich gibt es Wunder immer wieder.

Share

Tobias Heil studiert Geschichte und Fachjournalistik in Gießen. Als Praktikant des Universitätsarchivs ist er für einige Wochen nach Mainz gekommen und schreibt in dieser Zeit unter anderem für den Blog der Universitätsbibliothek.